コラムCOLUMN

- コラム

- BGMでの快適なオフィス環境作り

- 記憶を定着させるために必要なこととは?記憶力向上でオフィスの業務効率アップへ

BGMでの快適なオフィス環境作り

記憶を定着させるために必要なこととは?記憶力向上でオフィスの業務効率アップへ

従業員一人ひとりの業務効率は、企業の生産性向上や業績アップに直結する重要な要素です。しかし、個々のスキルや得意分野、働き方は異なり、すべての従業員が同じパフォーマンスを発揮するわけではありません。一律の働き方を求めるのではなく、それぞれの能力を最大限に引き出せる環境づくりが、企業にとって大きな課題となります。

特に、オフィス環境の整備は、業務の質を向上させるために欠かせない要素のひとつです。快適な空間が集中力を高め、ストレスを軽減し、結果として仕事のパフォーマンス向上につながることが多くの研究で示されています。

今回は、記憶力を高める方法に焦点を当て、オフィス環境が従業員のパフォーマンスにどのような影響を与えるのかを解説します。オフィス環境の改善を検討する際の参考にしてみてください。

この記事でわかること

記憶力が低下する原因とは?

記憶力は、日々の業務を効率的に進めるために欠かせないスキルです。タスク漏れを防ぎ、情報を素早く処理することで、より生産性の高い働き方が可能になります。優れた記憶力は、成功するビジネスパーソンに共通する特徴のひとつです。

一方で、「記憶力は生まれつき決まっている」と考える人も少なくありません。しかし、近年の研究では、記憶力は適切な環境と習慣によって向上することが明らかになっています。まずは、記憶力を低下させる主な原因を理解し、その改善策を考えていきましょう。

<睡眠不足による記憶力の低下>

睡眠は、脳が記憶を整理し定着させる上で不可欠なプロセスです。特に深い睡眠(ノンレム睡眠)の間に、海馬で処理された情報が大脳皮質に送られ、長期記憶として固定されるとされています。

実際に、米国で行われた120人の高校生を対象とした、睡眠時間と成績の関係を明らかにする研究では、試験前に十分な睡眠を取った学生の方が、徹夜をした学生よりも成績が優れていたという結果が出ています。

一般的に、成人には7〜9時間の睡眠が推奨されており、特に質の高い睡眠を確保することが記憶力向上の鍵となります。

質の高い睡眠を確保するポイント

・就寝1時間前はスマートフォンやPCの使用を控える

ブルーライトは睡眠の質を低下させるため、寝る前のデバイス使用は避けましょう。

・就寝・起床時間を一定に保ち、規則正しい生活リズムを作る

毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が整い、睡眠の質が向上します。

・寝る前にカフェインやアルコールを摂取しない

カフェインは覚醒作用があり、アルコールは睡眠の質を下げるため、就寝前の摂取は控えましょう。

<ストレスが記憶力に与える影響>

慢性的なストレスは、記憶力を司る脳の「海馬」に悪影響を与えることが分かっています。ストレスを感じると、脳は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは、過剰に分泌されると記憶の定着と思考力を低下させることが研究で明らかにされています。

特に、強いストレスが長期間続くと、脳の可塑性(変化する能力)が低下し、学習能力や集中力にも悪影響を及ぼす可能性があります。

記憶力を向上させるための基本ポイント

記憶力を高めるためには、日々の生活習慣を整え、ストレスの要因をできるだけ減らすことが不可欠です。特に、オフィス環境や働き方の見直しは、記憶力や業務効率の向上に大きく影響を与えます。ここでは、記憶力を向上させるための重要なポイントを2つ紹介します。

<1.健康的な働き方を意識する>

職場全体で健康的な働き方を推進することが重要です。従業員が長時間労働に追われていないか、集中力を欠くような状態が続いていないか、また職場の人間関係にストレスを感じていないかといった点に注意を払うことで、精神的・肉体的な負担を軽減し、記憶力の低下を防ぐことができます。

特に、睡眠不足や慢性的な疲労は脳のパフォーマンスを低下させ、情報を適切に記憶する能力に悪影響を与えます。

また、職場内でお互いに気を配り、適切なコミュニケーションを取ることで、小さな変化にも気づきやすくなります。たとえば、定期的なチェックインやストレスケアのプログラムを導入することで、従業員の健康状態を把握し、適切なサポートを提供することが可能になります。

このような意識を社内に浸透させることが、従業員の健康維持と業務効率の向上につながります。

<2.オフィス環境の整備>

デスクの上が書類で散乱していたり、資料が山積みになっていたりすると、脳が不要な情報を処理しようとして無意識に疲労を感じることがあります。これは、視界に入る余分な情報が、脳のワーキングメモリ(作業記憶)を圧迫するためです。

実際に、整理整頓された環境では集中力が向上し、タスク処理の効率が上がることが研究でも示されています。シンプルで機能的なワークスペースを維持することで、脳への負担を減らし、情報の処理をスムーズにすることができます。

また、適切なデスクレイアウトや照明の調整も、記憶力向上に寄与するとされています。たとえば、自然光を取り入れた環境は、集中力や認知機能を高める効果があるため、可能であればデスクの配置を工夫するのもよいでしょう。

記憶力を向上させるための具体的な方法

記憶力をさらに高めるには、日常の働き方や生活習慣に意識的な工夫を取り入れることが重要です。ちょっとした工夫を取り入れるだけで、情報の定着率が向上し、業務効率の改善につながります。 社員全員で意識を共有し、継続的に取り組むことで、職場全体のパフォーマンス向上も期待できます。 ここでは、記憶力アップに役立つ3つの方法を紹介します。

<1.音楽を活用する>

音楽にはリラックス効果があることは広く知られていますが、実は集中力や記憶力の向上にも効果があるとされています。2007年にスタンフォード大学で行われた研究では、メロディや音の変化を脳が感知することで注意力が高まり、学習や作業の効率が向上すると報告されています。さらに、ジョンズ・ホプキンス大学の研究では、音楽が記憶の保持を助け、学習内容を思い出すきっかけにもなるとされています。

<2.反復学習を取り入れる>

記憶を定着させるためには、繰り返し学習することが重要です。一度学んだことをそのまま覚え続けるのは難しく、多くの情報は時間とともに忘れてしまいます。しかし、何度も繰り返し思い出すことで、脳の神経回路が強化され、長期記憶として定着しやすくなります。

例えば、学生時代にノートに何度も書いたり、声に出して読んだりして暗記した経験がある人も多いでしょう。社会人になっても、プレゼン資料を繰り返し確認したり、業務マニュアルを定期的に読み返したりすることで、知識の定着が促されます。さらに、「人に教える」ことも記憶の強化に効果的です。学んだ内容を同僚に説明したり、チームで情報を共有したりすることで、理解が深まり、記憶がより確実なものになります。

<3.記憶力をサポートする食品を摂取する>

食生活も脳の働きに大きく影響を与えます。記憶力を高めるためには、脳を活性化する栄養素を意識的に摂取することが重要です。特に、以下の食品は記憶力向上に役立つとされています。

・ダークチョコレート(フラボノイド)

カカオに含まれるフラボノイドが脳の血流を促進し、記憶力や集中力の向上に寄与するといわれています。

・カレー(クルクミン)

ウコンに含まれるクルクミンは、抗酸化作用があり、認知機能の低下を防ぐ可能性が示唆されています。

・青魚(DHA・EPA)

DHA(ドコサヘキサエン酸)は、脳の神経細胞を活性化し、情報の伝達をスムーズにする働きがあります。

・ナッツ類(ビタミンE)

特にアーモンドやクルミに含まれるビタミンEは、脳細胞の酸化を防ぎ、記憶力の低下を抑えると考えられています。

・緑茶(カフェイン+抗酸化物質)

カフェインは注意力を高める作用があり、緑茶に含まれる抗酸化成分が脳を保護するとされています。

食生活の改善はすぐに効果が現れるものではありませんが、日常的に意識することで、長期的に脳の健康を維持し、記憶力の低下を防ぐことにつながります。

オフィス環境を整えることが記憶力向上につながる

記憶力は 生まれ持った能力だけで決まるものではなく、周囲の環境や働く空間が記憶の定着や思考力に大きく影響を与えることが研究でも明らかになっています。そのため、記憶力を高めるためには、脳を活性化しやすい環境を整えることが重要です。

<記憶力を高めるためのオフィス環境とは?>

個人の努力だけで記憶力を向上させるのには限界があります。企業として、従業員のパフォーマンスを向上させるには、オフィス全体で「記憶しやすい環境」を意識することが大切です。

以下のような環境の工夫が、記憶力向上に役立ちます。

・デスクのレイアウトを最適化する

シンプルで整理されたデスクは、脳が不要な情報を処理する負担を減らし、集中力を維持しやすくします。

・照明を適切に調整する

自然光を取り入れることで、脳の活性化を促し、記憶力向上に効果をもたらします。

・オフィスBGMを活用する

適度なBGM(クラシック音楽やホワイトノイズなど)は、集中力を高め、情報の定着を助けることが期待されます。

・リラックススペースを設置する

短時間の休憩を挟むことで、記憶の整理が促進され、より効率的に情報を保持できるようになります。

<オフィス環境を整えることで企業が得られるメリット>

企業が積極的に職場環境を改善することで、従業員の記憶力向上が期待できるだけでなく、業務の質や生産性の向上にもつながります。記憶力が向上することで、ミスの軽減・業務スピードの向上・創造力の向上といった効果が生まれ、企業の競争力強化にも寄与します。

オフィス環境は、ただ快適なだけでなく、従業員の能力を最大限に引き出す場であるべきです。企業全体で記憶力向上を意識した環境整備に取り組むことで、従業員一人ひとりのパフォーマンスを底上げし、より良いオフィス環境を実現できるでしょう。

<オフィスBGMによって会社が変わる!>

音楽には、情報を整理し、記憶力を高める効果があることはすでに述べたとおりですが、オフィスBGMを適切に導入することで、より高い効果を得ることができます。音楽の活用は、従業員の生産性向上だけでなく、オフィス全体の雰囲気や働きやすさにも影響を与えます。

オフィスBGMがもたらす主なメリット

・リラックス効果(感情誘導効果)

落ち着いた音楽を流すことで、従業員のストレスを和らげ、快適な作業環境を作ることができます。

・企業イメージの向上(イメージ誘導効果)

エントランスや受付エリアに適したBGMを流すことで、訪問者に良い印象を与えます。

・会議室のプライバシー保護(マスキング効果)

適度なBGMを流すことで、会議室の声漏れを防ぎ、機密情報の漏洩リスクを軽減できます。

Sound Design for OFFICEで変わる職場の生産性

Sound Design for OFFICEでは、様々な実験を通じてオフィスBGMの効果を実証しています。

USENの長年のノウハウと、研究にもとづいた様々な楽曲を、ぜひ一度お試しください。

<研究結果に裏付けされたエビデンス>

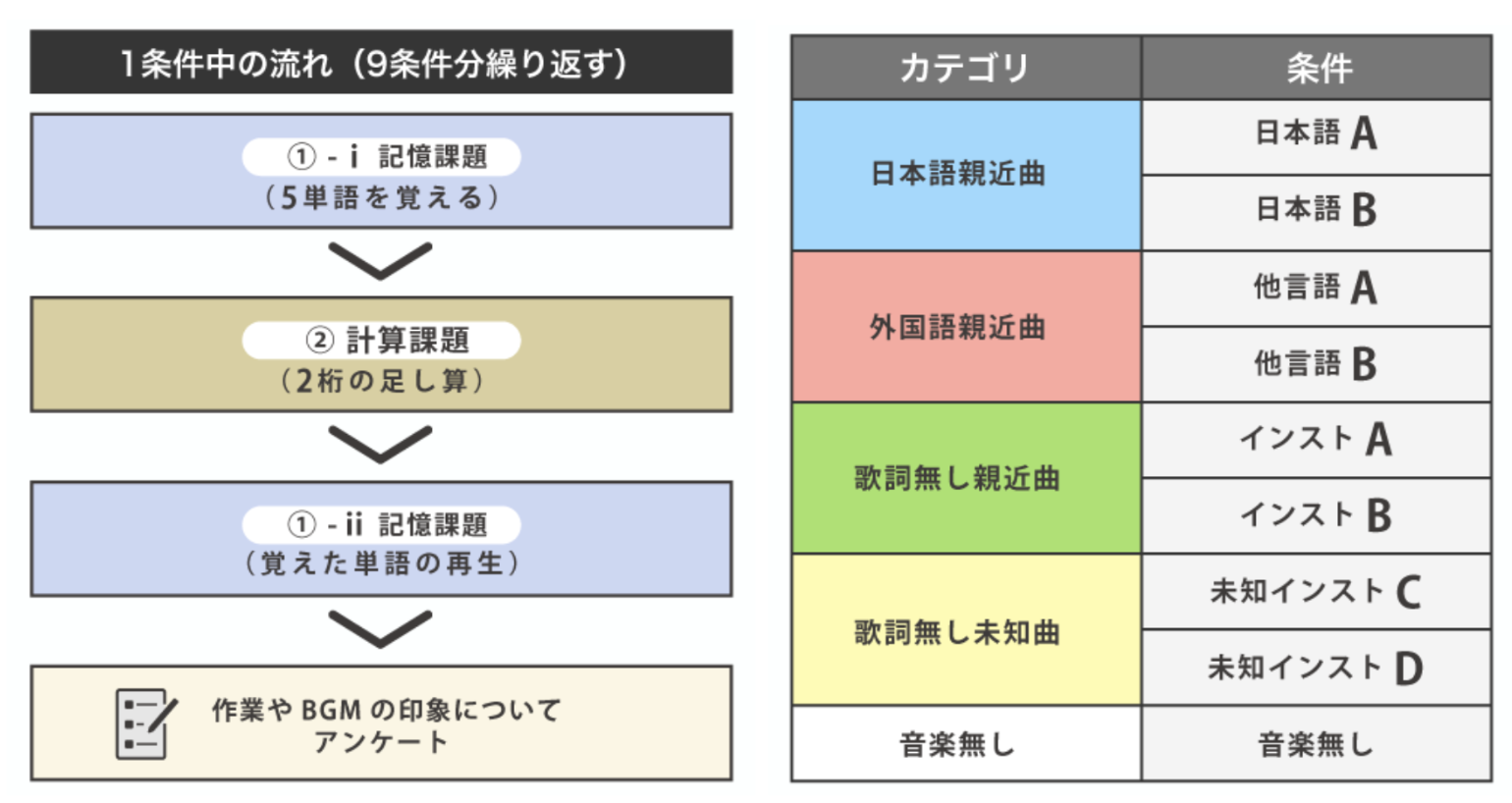

研究概要

オフィスで働く20〜50代の男女52人を対象に、様々なBGMが記憶や計算などの作業に与える影響を調査しました。参加者は、9つの異なるBGM条件下で課題を行い、作業中の集中度やBGMの印象などを評価しました。

実験結果

馴染みの薄いインストゥルメンタル楽曲をBGMとして使用することで、計算や記憶などの知的作業のパフォーマンスが向上し、作業に対する印象も良くなる可能性が示されました。

※研究内容の詳細はこちらをご確認ください。

<導入事例から学ぶオフィスBGMの効果>

Sound Design for OFFICEは、多くの企業に導入され、効果が実証されています。

業種やオフィス環境に応じて、自社に最適なBGMを活用することで、集中力向上、ストレス軽減、業務効率化といった成果を上げている企業が多数あります。

市役所の職場環境改善にオフィスBGMを導入

オフィスBGMがもたらす”コミュニケーション”の輪

マスキング効果で会議中の音漏れが軽減

実際の導入事例を参考に、最適なオフィスBGMの活用方法を見つけてみませんか?

ぜひ一度、お問い合わせください。

オフィスにBGMという発想を。オフィスにBGMを流すだけでポジティブな効果がたくさん!

オフィスには「オフィス専用」のBGM、ぜひ試してみませんか?