コラムCOLUMN

- コラム

- BGMでの快適なオフィス環境作り

- オフィスBGMで職場のストレス&音ハラスメントを軽減する4つの方法

BGMでの快適なオフィス環境作り

オフィスBGMで職場のストレス&音ハラスメントを軽減する4つの方法

職場の人間関係、業務内容、将来への不安など、仕事におけるストレス要因はさまざまです。厚生労働省の調査によると、日本の労働者の約8割(令和5年調査:82.7%)が「現在の仕事や職業生活に関して、強い不安・悩み・ストレスとなっている事柄がある」と回答しています[※1]。これは、ほとんどの働く人に共通する課題と言えるでしょう。

ストレス要因の中でも、意外と見過ごされがちなのが「音」です。話し声、キーボード音、オンライン会議の音漏れなどオフィスの生活音は集中を妨げ、いわゆる「音ハラスメント」や雑音ストレスにつながることがあります。本記事では、こうした音によるストレスを軽減する手段としてのオフィスBGMに注目し、その仕組みと活用メリット、そして音ハラスメント対策に役立つ4つの視点から実践方法を解説します。

この記事でわかること

マスキング効果で「音ハラスメント」ストレスを抑える

オフィスでは電話の着信音、キーボードの打鍵音、周囲の会話など、集中を乱す細かな音が絶えず発生しています。ひとつひとつは小さくても積み重なると、音ハラスメント(不快な雑音ストレス)となり、イライラ感や「仕事が進まない」という状況につながります。

そこで活用したいのが、オフィスBGMによるサウンドマスキング(マスキング効果)です。

<マスキング効果とは?>

あえて控えめな背景音(BGM)を流すことで、周囲の話し声やキーボード音などが 目立ちにくく感じられるようにする仕組みです。音は周波数帯域が重なると相対的に聞こえ方が変わるため、適切に設計されたオフィスBGMは小さな雑音を、音のカーテンで包み込み、気になりにくくします。

<シーン別おすすめBGMジャンル>

マスキング効果を最大限に引き出すためには、シーンに合わせたオフィスBGM選びが重要です。

◇集中力を高めたいとき(執務エリア)

集中して作業したい執務エリアには、歌詞のないインストゥルメンタルやアンビエント系のサウンド、川のせせらぎや鳥のさえずりといった自然音ベースのBGMが適しています。言語情報が少なくテンポが一定の音楽は思考を妨げにくく、同時に周囲のキーボード音や小声の会話をやわらかく包み込んでくれるため、静かな没入感を保ちやすくなります。

◇リラックスした雰囲気を作りたいとき(休憩・カフェスペース)

休憩室やカフェスペースでは、気分転換を促す穏やかでポジティブな印象の音楽がよく合います。カフェBGMの定番であるボサノヴァやスムースジャズを流すと、空間に柔らかな彩りが生まれ、雑談やリフレッシュの時間が取りやすい雰囲気づくりに役立ちます。執務エリアよりもわずかに明るめの音色やリズムを選ぶことで、オン/オフの気持ちの切り替えにもつながります。

脳をα波へ導く「1/fゆらぎ」で、無意識の緊張をほぐす

オフィスBGMの役割は、雑音を覆い隠すだけではありません。流す音そのものの「質」を工夫することで、社員の心身をよりリラックスしやすい状態へ導くサポートができます。その鍵のひとつが、自然界に広く見られる揺らぎパターン「1/fゆらぎ」です。

<1/fゆらぎとは?>

「1/fゆらぎ」は、規則性と不規則性がほどよいバランスで混ざり合った変動パターンを指す言葉です。完全な規則でも完全な不規則でもない「ゆらぎ」が心地よさを生むと考えられています。

自然界では、ろうそくの炎の揺れ、波の寄せ返し、木漏れ日がちらつく明るさの変化、さらには人の心拍リズムなど、多くの現象にこの特徴が見られると言われています。私たちがこうした自然のリズムに安らぎを感じやすいのは、生体のリズムとの親和性が高く、脳がリラックス状態にあるときに観察されるα波を促しやすい可能性が示唆されているためです。

<なぜデスクワークに効果があるのか?>

長時間PCに向かうデスクワークでは、知らず知らずのうちに肩や首まわりに力が入り、心身が「緊張モード(交感神経優位)」に傾きがちです。ここに1/fゆらぎを含む穏やかなBGMを流すと、一定すぎない自然なゆらぎが、安心感や深呼吸したくなる感覚を誘い、身体を「リラックス・集中モード(副交感神経優位寄り)」へ切り替える助けになります。

完全な無音環境だとキーボード音や人の気配が逆に気になって集中できない、という声も少なくありません。1/fゆらぎ系のやさしい背景音は、そうした小さな刺激を包み込みながら、過度に眠くならない程度の落ち着いた集中状態をサポートしてくれます。

<1/fゆらぎを含むBGMジャンルの例>

-

● クラシック

自然な強弱と緩やかなテンポ変化が心地よい揺らぎを生み、落ち着いた集中状態をサポートします。歌詞がないため読解や思考を妨げにくく、執務エリアにも使いやすいジャンルです。 -

● 自然音・ アンビエント

川のせせらぎ、雨音、風、鳥の声などの自然音をベースにした穏やかなサウンドが、小さな雑音を包み込みながら空間に自然の余白をつくります。静かすぎるフロアのマスキング用途にも好適です。 -

● ヒーリング系

呼吸に寄り添うゆったりとした揺らぎと柔らかな音色で緊張を和らげるサウンドです。全体に流すと人によっては眠気を感じることがあるため、リラックススペースやリフレッシュタイムにポイント使いすると効果的です。

ストレスホルモンを減少させる「音楽療法」としての効果

心地よい音楽を聴くと気分が落ち着く、そんな体験は多くの人に共通するものです。この感覚的な変化は単なる気分の問題ではなく、体内のストレス反応(自律神経・ホルモン系)とも結び付いていることが研究から示唆されています。なかでも注目されるのが「ストレスホルモン」と呼ばれるコルチゾールです。

<コルチゾールとは?>

コルチゾールは、ストレス刺激を受けたときに副腎皮質から分泌されるホルモンで、血糖値維持や炎症制御など生命維持に欠かせない役割を担っています。一方、仕事のプレッシャーや睡眠不足などで分泌が過剰に続くと、免疫力の低下、集中力の乱れ、気分の落ち込み、疲労感の持続といった不調につながりやすいとされています。そのため、適切なバランス維持が重要です。

<科学的データが示す、オフィスBGMとコルチゾールの関係>

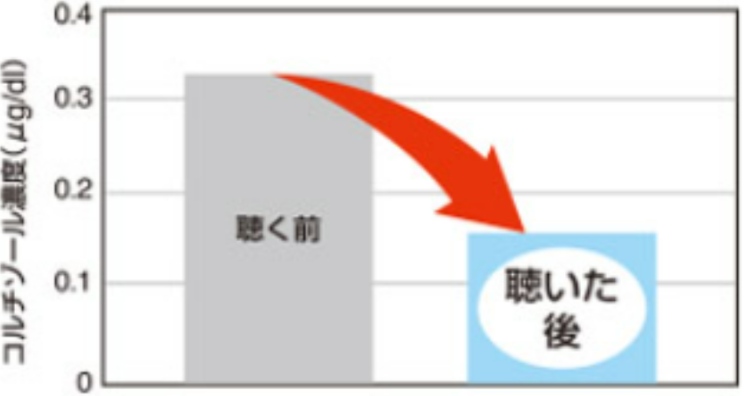

音楽が持つリラックス効果は様々な研究で示されていますが、実際にUSENが埼玉医科大学短期大学の和合治久名誉教授監修のもとで行った実証実験においても、その効果が確認されています。

この実験では、USENのオリジナルBGM 「S-01 Concentration ~働く人の集中力UP~」を仕事の合間に聴いてもらったところ、唾液中のストレスホルモン「コルチゾール」の値が有意に減少するという結果が得られました。

これは、音楽が副交感神経に働きかけ、ストレス反応を鎮静化させることを明確に示しています。オフィスにBGMを流すことは、社員が意識することなく、日々の業務で感じるストレスをリアルタイムで緩和し、心身のコンディションを整える「パッシブ(受動的)な音楽療法」としての役割を果たすのです[※2]。

[※2] USEN音空間デザインラボ「Concentration ~働く人の集中力UP~」実証(埼玉医科大学短期大学 和合治久名誉教授監修)

<ビジネスシーンでの活用法>

-

● ストレスのたまりやすい時間帯に合わせて流す

週明けの月曜朝、繁忙期の午後、締め切り前など緊張が高まりやすいタイミングに、テンポが落ち着いたリラックス系プログラムを短時間差し込むとクールダウンに役立ちます。 -

● 健康経営の一環として

オフィスBGMの導入は、特別な研修やイベントを必要としない、最も手軽で継続しやすいメンタルヘルスケアの施策の一つです。社員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)を重視する「健康経営」の具体的な取組として、社外的にもアピールできる要素となります。

穏やかな音楽は、耳から入る小さなケア。流しておくだけでストレス応答を和らげる一助となり、社員のコンディション維持を支える受動的音楽療法としてオフィス環境に取り入れられます。

やる気を引き出す「行動誘導効果」で一日のリズムとモチベーションを整える

オフィスBGMはリラックス用途だけでなく、社員の「これから始める」「切り替える」「集中する」といったタイミングを合図づけるツールとしても活用できます。この心理的な効果は「行動誘導効果」と呼ばれ、スポーツの世界などでも広く応用されています。

<行動誘導効果とは?>

行動誘導効果とは、音楽のテンポや曲調によって、人の感情や行動が特定の方向へ導かれる現象のことです。

オフィスでは、この効果を「時間の区切り」や「意識の切り替え」のサインとして戦略的に利用することができます。

<朝礼前や業務開始の合図に>

一日のスタートを整えるには、朝礼前や始業のタイミングで、少しアップテンポでポジティブな曲調のオフィスBGMを流すのが効果的です。

音が聞こえてきたら「もうすぐ始業」という合図になり、社員が自然に仕事モードへ移行しやすくなります。朝のミーティングが活性化したり、午前中のスタートダッシュが良くなったりといった効果が期待できます。

<ランチ後の眠気リセットに>

昼食後、どうしても眠気やだるさを感じてしまう時間帯には、BGMのチャンネルを少しリズミカルなものに切り替えてみましょう。

例えば、軽快なポップスのインストゥルメンタル曲や、明るいラテン系のジャズなどを15分〜30分程度流すことで、午後の業務に向けたリフレッシュと、適度な覚醒を促すことができます。

「始める」「切り替える」タイミングでオフィスBGMを変えるだけで、オフィス全体のリズムが整い、やる気と集中のスイッチが入りやすい習慣づくりにつながります。その積み重ねが職場全体の生産性向上にも寄与します。

オフィスBGMで、ストレスフリーで生産性の高い職場へ

オフィスでは話し声・タイピング音・電話音、そして業務プレッシャーが積み重なり、気づかないうちにストレスや集中力低下を招きがちです。本コラムでは、音環境を整えることで職場課題をやわらげる4つの視点(①マスキング効果/②1/fゆらぎによるリラックス/③ストレス指標〈コルチゾール〉配慮/④行動誘導による業務モード切替)を解説してきました。

<本記事で解説した4つのポイント>

- ①マスキング効果: 気になる雑音をオフィスBGMで覆い隠し、話し声・タイピング音を目立ちにくくして集中できる環境づくりを支援。

- ②1/fゆらぎ: 自然界に多いゆらぎ成分を含む穏やかなサウンドで緊張をゆるめ、リラックスと集中をサポート。

- ③ストレス指標(コルチゾール等)配慮: 穏やかな音楽聴取でストレス反応をクールダウンし、心身コンディション維持をサポート。 ④行動誘導効果: 時間帯に合わせてオフィスBGMを切り替え、やる気・集中・切り替えのスイッチを習慣化。

<「Sound Design for OFFICE」で理想のオフィスBGMを実現>

この記事でご紹介したような、マスキング効果や1/fゆらぎに配慮したBGMの選定、そして時間帯に合わせた戦略的なチャンネルの切り替えなどを、専門知識なしで手軽に実現できるのが、「Sound Design for OFFICE」です。

「何から始めればいいかわからない」「自社業務やフロア構成に合うチャンネルを知りたい」「スピーカーの設置から相談したい」など、オフィスBGMに関するあらゆるお悩みに、長年の実績と専門的な知見を持つ私たちがお応えします。

健康経営・ウェルビーイング施策、働きやすい職場づくり、採用ブランディングの一環として、ぜひ 「Sound Design for OFFICE」をご検討ください。

オフィスにBGMという発想を。オフィスにBGMを流すだけでポジティブな効果がたくさん!

オフィスには「オフィス専用」のBGM、ぜひ試してみませんか?